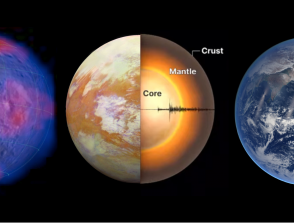

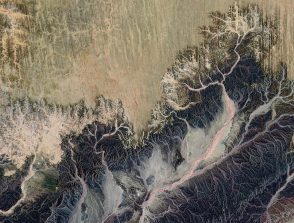

Venus-Earth Atmospheric Monitoring for Seismology

Début : 01/06/2021 - Fin : 31/08/2025

Coordinateurs : Philippe Lognonné, Pierre Simoneau

Établissements porteurs :

Institut de physique du globe de Paris

Établissements partenaires :

ONERA

Équipes liées :

Planétologie et sciences spatiales

Thèmes liés :

Intérieurs de la Terre et des planètes, Système Terre