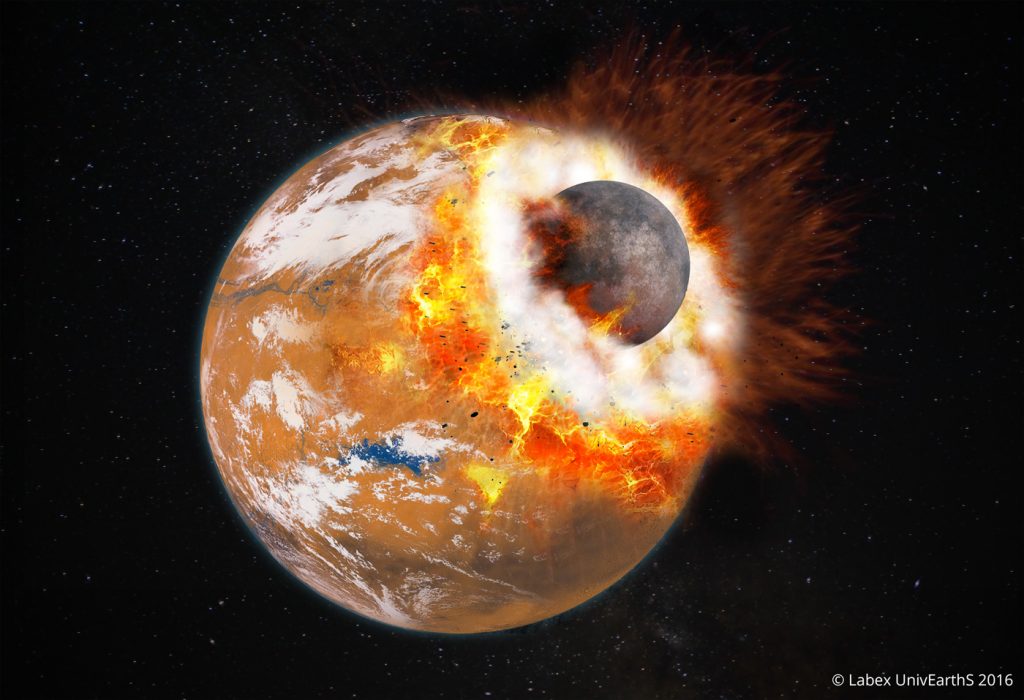

Comprendre la formation des satellites de Mars

Sébastien Charnoz, Professeur à l’Université Paris Diderot et chercheur à l’Institut de Physique du Globe de Paris et une équipe internationale publient une étude sur l’origine de Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars, dans Nature Geosciences. Ces travaux seront utiles pour définir les instruments de la prochaine mission spatiale japonaise vers Phobos.

Date de publication : 04/07/2016

Grand Public, Presse, Recherche

Équipes liées :

Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale (CAGE)

Thèmes liés : Origines