Connaître la magnitude des séismes en observant l’atmosphère !

Une étude, publiée dans la revue Nature - Scientific Reports du 24 janvier 2018, et signée par Giovanni Occhipinti (de l'équipe de planétologie et sciences spatiales, également membre junior de l’Institut Universitaire de France) et deux étudiants en thèse de l’IPGP, Florent Aden-Antoniow et Aurélien Bablet, introduit une nouvelle magnitude, Mi (magnitude ionosphérique), capable de transformer les oscillations des couches ionisées de la haute atmosphère détectées par des radars du CEA et de l’ONERA en informations sismiques.

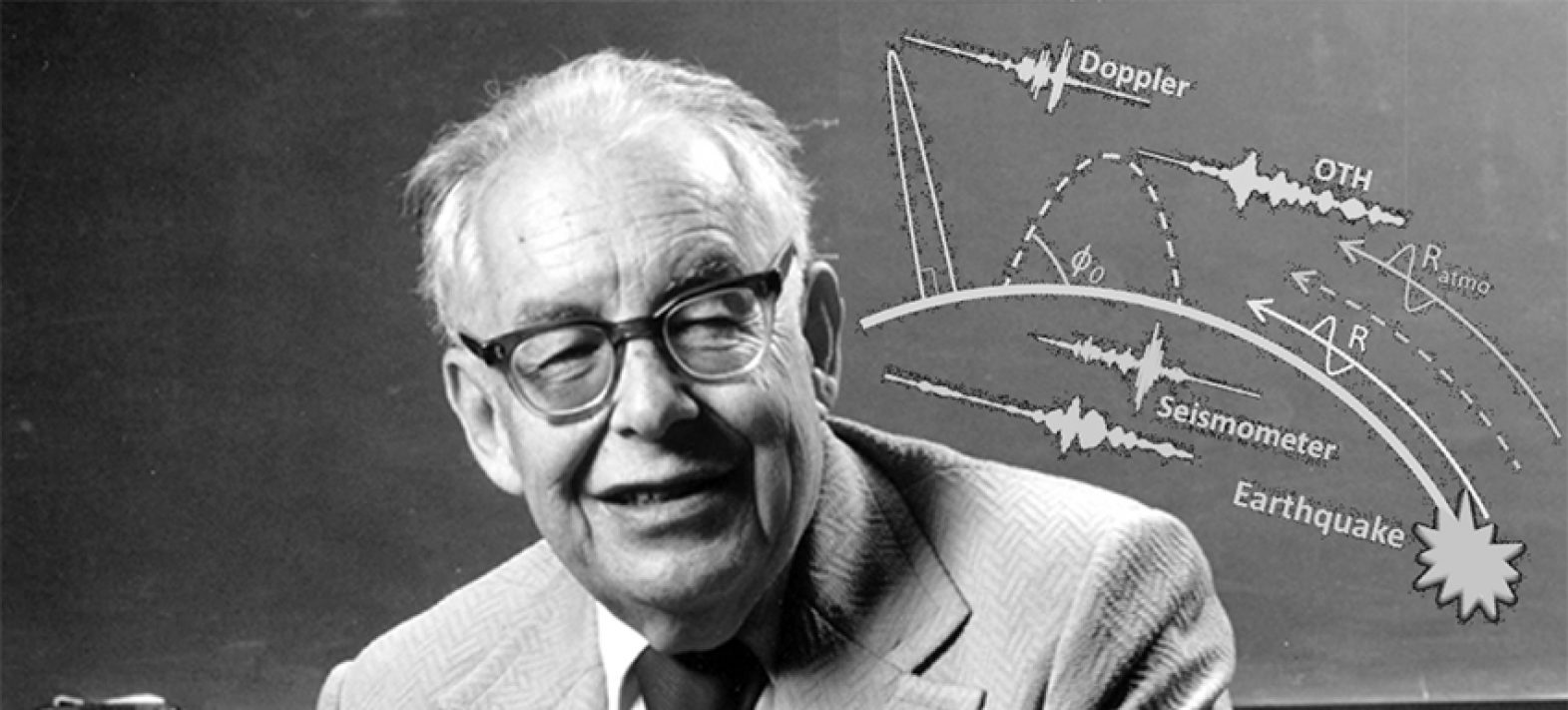

Charles Richter et l'équation de la magnitude (montage photo).

Date de publication : 26/01/2018

Grand Public, Presse, Recherche

Équipes liées :

Planétologie et sciences spatiales

Thèmes liés : Risques naturels