Claude Allègre fut directeur de l’IPGP de 1976 à 1986 et resta par la suite très influent sur les affaires de l’IPGP. Au début de son mandat de direction il fut confronté à la crise volcanique de la Soufrière de Guadeloupe. Il développa alors, au sujet de l’évacuation de 70000 personnes sur l’île de Basse Terre, un conflit sévère avec Haroun Tazieff qui avait été nommé responsable des observatoires volcanologiques par Georges Jobert, le prédécesseur de Claude Allègre. Les leçons de cette crise furent tirées progressivement au cours des années suivantes, l’IPGP et l’Institut National des Sciences de l’Univers travaillant ensemble à la création de l’observatoire du Piton de la Fournaise à la Réunion, au développement des trois observatoires (de Guadeloupe, Martinique et la Réunion), et à l’organisation de la communauté volcanologique française. La manière dont l’IPGP, l’INSU-CNRS, et la communauté universitaire française (avec aussi le BRGM et l’IFREMER) ont réagi face à la crise volcanique de Mayotte depuis 2018, montre le chemin parcouru. Claude Allègre attira à l’IPGP de jeunes chercheurs qu’il avait repérés lors de congrès ou de ses nombreuses visites dans les universités américaines où les sciences de la terre modernes se développaient. Ces jeunes chercheurs changèrent la dimension scientifique de l’IPGP en faisant éclore en France des approches et disciplines nouvelles (Vincent Courtillot en paléomagnétisme, Barbara Romanowicz en sismologie, Claude Jaupart en volcanologie physique, Jean Paul Poirier en physique des matériaux, Paul Tapponnier en tectonique, notamment) et, par effet boule de neige, en attirant à leur tour des chercheurs et étudiants brillants de France et de l’étranger. Claude Allègre créa à l’IPGP en 1985 un département d’études spatiales, dont il confia la direction à José Achache : les succès actuels de l’IPGP en sismologie planétaire et en magnétisme spatial en sont les fruits directs. Claude Allègre va aussi soutenir au cours de son mandat le développement du calcul intensif en géophysique animé par Albert Tarantolla, l’IPGP ayant acquis en 1990 une “Connexion Machine” puis une seconde en 1993 qui faisait de l’IPGP le seul institut en Europe à avoir de telles possibilités de calcul. Enfin, Claude Allègre fut à la manœuvre pour que l’IPGP devienne en 1990 un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, parachevant ainsi la vision de Charles Maurain de regrouper dans un même institut universitaire doté de ses moyens propres toutes les activités de recherche, d’observation et d’enseignement.

Au-delà de l’IPGP, on peut dire que l’Université fut une passion de Claude Allègre dont il considérait qu’elle devait être le centre du dispositif de recherche national et qui aimait à rappeler qu’il ne peut y avoir de science de haut niveau sans un enseignement universitaire de qualité PAR et POUR la recherche. Malgré de nombreux remous, il mit en pratique bon nombre de ses idées, développées en particulier dans un remarquable ouvrage « l’âge des savoirs » publié en 1993, d’abord comme animateur du groupe des experts du parti socialiste, puis lors de son premier passage du Ministère de l’Éducation Nationale entre 1988 et 1992, et pendant son mandat de Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie entre 1997 et 2000. On lui doit en particulier le plan Université 2000 qui a consisté à décentraliser les universités et créer des antennes régionales, le plan (état-région) U3M de rénovation des universités, le lancement du processus d’harmonisation européenne (système des ECTS et de l’organisation en Licence-Master-Doctorat), la création de l’Institut Universitaire de France permettant de décharger des enseignants-chercheurs désireux de disposer de plus de temps de recherche, la loi dite « Loi Allègre » sur l’innovation et la recherche (permettant à des universitaires de créer des startups) en 1999. Bon nombre des idées de Claude Allègre et de ses équipes (impliquant des membres de l’IPGP, en particulier Laure Meynadier et Lydia Zerbib) ont été reprises par les ministres qui lui ont succédé selon l’idée générale que la société de demain est une société du savoir et que l’Université doit y jouer un rôle de premier plan.

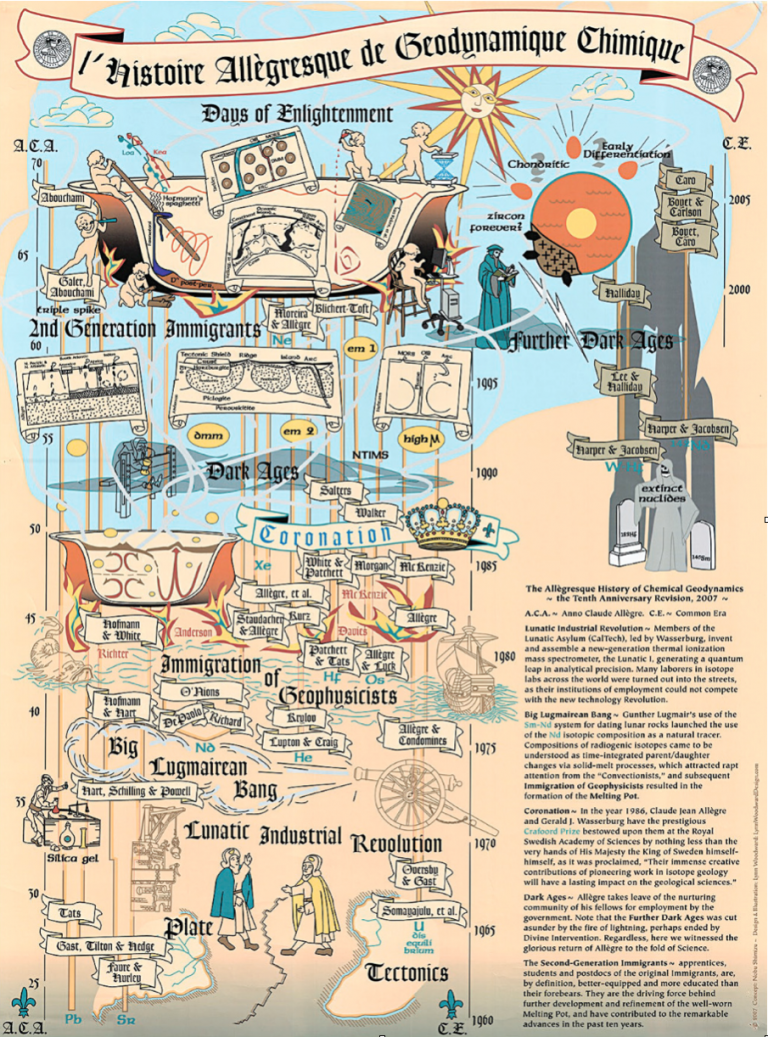

Claude Allègre a reçu de nombreuses distinctions pour ses travaux scientifiques, dont les plus importantes sont : la médaille Goldschmidt de la Geochemical Society en 1986, le prix Crafoord (le “Prix Nobel des géologues“) partagé avec Gérald Wasserburg (Caltech) en 1986, la médaille d’or du CNRS en 1994. Claude Allègre était membre de l’Académie nationale des sciences des Etats Unis (élu en 1985), de l’Académie des Sciences (élu en 1995). Il était commandeur dans l’ordre de la légion d’honneur, commandeur dans l’ordre des palmes académiques, grand officier de l’ordre national du mérite. Fidèle à l’idée que le scientifique ne doit pas rester dans sa tour (24) d’ivoire, Claude Allègre est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifiques (plus de 10) dont deux sont devenus des grands classiques et ont permis d’attirer aux sciences de la Terre des générations d’étudiants : l’Écume de la Terre (1983), qui raconte l’aventure de la tectonique des plaques et De la Pierre à l’Etoile, qui raconte l’aventure cosmochimique des années 1970 à 1990 et l’évolution des idées sur la formation du système solaire. Il publia également un traité de géochimie isotopique en 2005.

Tous ceux qui ont côtoyé Claude Allègre à l’IPGP, dans son laboratoire, à la direction de l’IPGP, dans l’UFR des sciences physiques de la Terre, ou dans les grands congrès internationaux, garderont le souvenir d’un homme exceptionnel pour l’énergie qu’il dégageait, la fascination qu’il pouvait susciter… autant que le rejet. D’un caractère entier, il ne se privait pas de dire ce qu’il pensait dans des termes parfois excessifs, mais force est de constater que les nombreux projets qu’ils lançaient débouchaient sur des avancées considérables. Il a su se montrer généreux et protecteur pour de nombreux collègues. Les premiers doctorants de son laboratoire gardent un souvenir intact des réunions de travail collectives du samedi matin, seul créneau calme pour Claude Allègre pendant lequel il pouvait se pencher sur leurs travaux de la semaine. Exigeant avec lui-même, travailleur acharné, Claude Allègre l’était aussi avec ceux avec qui il travaillait. Soucieux de diversité et d’inclusion bien avant la lettre, Claude Allègre tenait beaucoup à la parité homme-femme, à la diversité et à l’intégration d’étudiants internationaux à l’IPGP. Nombreux sont celles et ceux que Claude Allègre a aidé à un moment ou à un autre de leur carrière pour redonner du sens à leur recherche.

Claude Allègre a inventé une géochimie qui n’est pas comme il aimait à le dire en s’en moquant une géochimie « du c’est pas pareil » mais une science des processus et des bilans qui est une véritable lecture de la Terre et de l’univers. Il a contribué à mettre la géochimie au rang des disciplines indispensables pour connaître la Terre et son évolution à l’anthropocène, et était très fier de constater que les outils et les méthodes de la géochimie se répandaient dans d’autres disciplines comme l’écologie, la biologie, la forensique, l’histoire, et demain l’anthropologie.

Avec Claude Allègre, c’est un des pères fondateurs de l’IPGP moderne qui nous quitte, un chercheur battant, un universitaire convaincu que la recherche est une formation en soi et du rôle considérable que doit jouer l’Université dans la Cité.

Marc Chaussidon et Jérôme Gaillardet