La mission NanoMagSat obtient le feu vert de l’ESA !

Le conseil directeur du programme d’Observation de la Terre de l’Agence spatiale européenne (ESA) vient de décider de la mise en œuvre de la mission NanoMagSat. Cette mission initiée par l’IPGP (Université Paris Cité, Institut de physique du globe de Paris, CNRS) en collaboration étroite avec le CEA-LETI, sera développée dans le cadre du programme « Scout » de l’ESA par un consortium industriel et académique piloté par la société britannique Open Cosmos, impliquant l’IPGP, le CEA-LETI, et de nombreux autres partenaires européens. La mission devrait être lancée fin 2027, avec pour objectifs d’étudier le champ magnétique terrestre et l’environnement ionosphérique, et d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale.

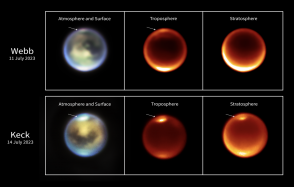

Vue d’artiste d’un des 3 « Cubesats » de la mission NanoMagSat en orbite autour de la Terre. © Open Cosmos & NanoMagSat consortium

Le champ magnétique terrestre protège notre planète des particules chargées interplanétaires et organise la façon dont l’environnement spatial proche et les couches supérieures ionisées de l’atmosphère réagissent à l’activité solaire. Cette réponse peut produire de forts signaux magnétiques susceptibles d’endommager, par exemple, les réseaux de transport d’énergie. Elle peut aussi engendrer des risques d’irradiations pour les satellites, ainsi que de multiples perturbations ionosphériques susceptibles de brouiller les transmissions radio, les radars et les systèmes de positionnement, tels les systèmes GPS et Galileo (risques relevant de la météorologie spatiale). Surveiller le champ magnétique terrestre et l’environnement ionosphérique permet d’étudier ces phénomènes. Ceci permet également de mieux comprendre l’évolution au long terme du champ magnétique, d’aider à la navigation, de sonder les propriétés de l’intérieur de la Terre et de fournir des informations importantes pour les levés géophysiques.

Cette surveillance est actuellement menée grâce aux observatoires magnétiques déployés à la surface de la Terre, tels que ceux du réseau INTERMAGNET auquel contribue l’IPGP, et aux trois satellites de la mission Earth Explorer Swarm de l’ESA, lancée en 2013, avec à son bord des magnétomètres développés par le CEA-LETI, fournis par le CNES et exploités scientifiquement par l’IPGP. Afin de compléter ces réseaux, et tirant parti du retour d’expérience de la mission Swarm, le projet NanoMagSat, initié par l’IPGP et le CEA-LETI avec le soutien initial du CNES, sera développé par un consortium européen associant partenaires académiques et industriels sous la responsabilité de la société britannique Open Cosmos. Suite au succès de la phase d’étude de « Risk Retirement Activities » menée en 2023 avec le soutien de l’ESA, l’agence européenne a annoncé, ce 21 février, la poursuite du développement de la mission dans le cadre de son programme Scout qui tire parti de l’approche « New Space » pour réaliser des missions scientifiques d’observation de la Terre de manière rapide (3 ans) à budget réduit (moins de 35 M€). Les Scouts sont de petits satellites qui apportent une valeur ajoutée aux observations scientifiques, soit en miniaturisant les technologies existantes, soit en démontrant de nouvelles techniques d’observation.

NanoMagSat consiste ainsi en une constellation de « Cubesats » de type 16U (22 x 22 x 44 cm3, avec un bras déployable de 3m), conçue pour améliorer la couverture spatio-temporelle des mesures effectuées. La charge utile embarquée est inédite et comprendra en particulier une version miniaturisée des instruments ASM de Swarm développé par le CEA-LETI, pouvant fournir les données nécessaires au suivi des composantes planétaires du champ magnétique. Les instruments embarqués permettront également l’identification de « siffleurs » produits par les éclairs atmosphériques, dont le signal peut être exploité pour sonder l’ionosphère, la mesure locale de la densité et de la température électronique, la reconstruction du contenu électronique total (TEC) et l’obtention de données de radio-occultation ionosphérique.

À l’IPGP, Gauthier Hulot, directeur de recherche au CNRS et responsable scientifique de la mission, et son équipe vont désormais superviser les performances scientifiques résultant du développement technique et instrumental de la mission, et mettre en place les outils de production, contrôle et distribution des données produites par la mission pour le compte de l’ESA. Le lancement échelonné des 3 cubesats doit débuter fin 2027.