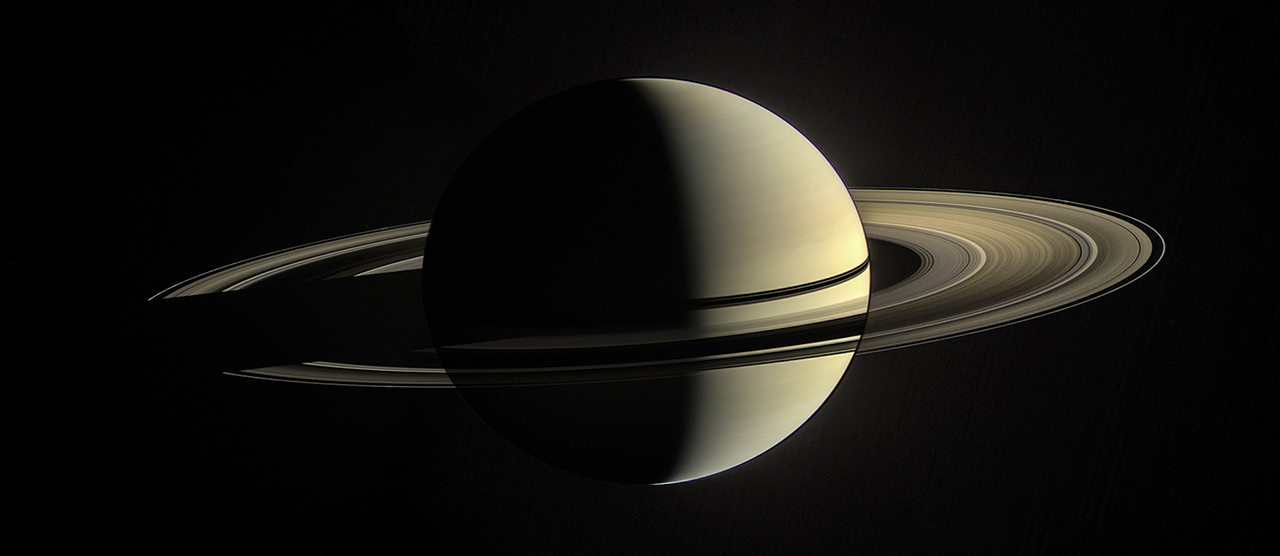

D’où vient l’estimation de l’âge des anneaux ? Il ne peut pas être mesuré directement, comme on compterait les anneaux de croissance sur la souche d’un arbre. Ce que la sonde Cassini a permis de mesurer, c’est la masse totale des anneaux dont la gravité a accéléré sa course. Comment déduire l’âge de la masse ? L’argument repose sur la composition chimique des anneaux : de la glace d’eau pure à plus de 95 %. Connaître leur masse totale permet d’en déduire la masse maximale des autres composants (roches, matières organiques, métaux…). Or les anneaux sont constamment bombardés de micrométéorites et de poussières interplanétaires, de sorte que toute cette « pollution » peut être apportée en une centaine de millions d’années seulement. Cette durée a donc été présentée comme l’âge des anneaux.

Mais les auteurs de l’étude précisent qu’il ne s’agit que de l’âge d’exposition des anneaux au flux de poussières interplanétaires. Ce temps ne correspond à l’âge de formation des anneaux que si trois conditions sont remplies : le flux de poussières est constant, la masse des anneaux est constante, et toute la pollution reçue par les anneaux est gardée par eux. Or, rien ne prouve que ces trois hypothèses sont valides. De même que pour certaines personnes, les anneaux pourraient bien faire plus jeunes que leur âge…

En fait, il est bien connu que les anneaux s’étalent et perdent donc de la masse au cours du temps comme rappelé dans cet article publié par Nature Astronomy le 16 septembre. Cela permet d’ailleurs une autre estimation de l’âge des anneaux : les modèles d’évolution dynamique montrent que quelle que soit la masse initiale des anneaux, ils atteignent la masse mesurée par Cassini après… 4 milliards d’années environ. Cette nouvelle mesure de la masse plaide donc pour des anneaux aussi vieux que la planète elle-même, de ce point de vue.

D’autres résultats obtenus par la sonde Cassini pourraient nous donner la réponse. Hsiang-Wen Hsu et ses collaborateurs ont révélé en octobre 2018 la découverte de grains de silicates qui tombent sur Saturne en provenance des anneaux. De même, Hunter Waite et ses collaborateurs ont trouvé « une pléthore de molécules organiques » dans la haute atmosphère de Saturne, également en provenance des anneaux. Alors, se peut-il que les anneaux se débarrassent des poussières à mesure qu’ils sont pollués ? Les chiffres avancés permettent de le penser. L’âge d’exposition n’est donc plus connecté à l’âge des anneaux et l’argument en faveur des anneaux « aussi jeunes que l’époque des dinosaures » tombe.

Des anneaux originels, nés en même temps que Saturne elle-même en accord avec la plupart des modèles de formation, sont donc la version préférée par ces chercheurs, qui espèrent convaincre la communauté des planétologues. Mais comme souvent en science, une nouvelle découverte pose aussi de nouvelles questions. Quel est le mystérieux mécanisme qui semble permettre aux anneaux de s’auto-nettoyer ? Saturne n’a pas fini de nous faire rêver…

Réf :