ANR DHYAM: Diversity, dynamics and impact of ultramafic-hosted hydrothermal activity at mid-ocean ridges

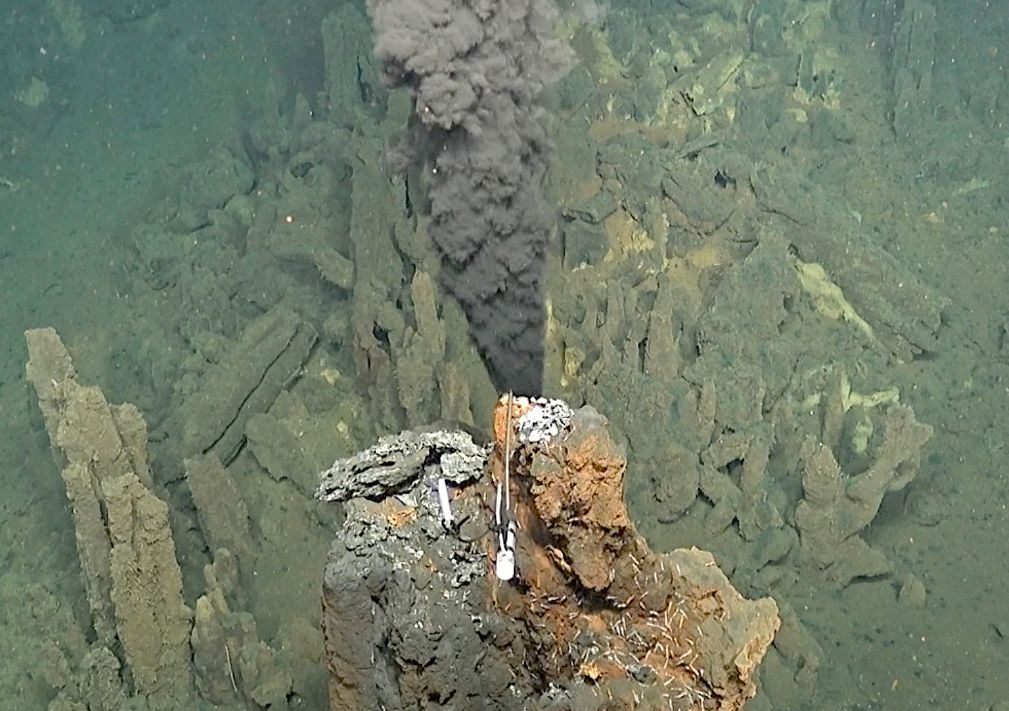

Photo credit ArcEnSub oceanographic cruise - French Oceanographic Fleet (FOF) https://campagnes.flotteoceanographique.fr/campagnes/18000663/fr/

Début : 01/10/2023 - Fin : 30/09/2026

Partenariat national

Coordinateurs : Baptiste Debret, Andreani Muriel, Javier Escartin

Établissements porteurs :

LGL Université Lyon 1

Établissements partenaires :

LGL Université Lyon 1, IPGP, ENS Paris

Équipes liées :

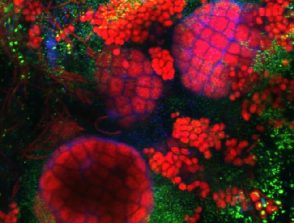

Lithosphère Organosphère Microbiosphère (LOMs)

L’altération des roches du manteau est un processus répandu qui enrichit les fluides en H2 produisant des environnements uniques pour le développement d’écosystèmes et des réactions chimiques abiotiques impliquant des éléments sensibles au redox (e.g. C, S, métaux). Elle a été négligée jusqu’à présent dans les échanges chimiques océan-lithosphère alors qu’au moins 25% du plancher océanique serait composé de roches mantelliques exhumées par des failles de détachements. Ces domaines ont révélé une grande diversité d’activité hydrothermale se manifestant par des sorties fluides de température et pH variés, focalisées ou diffuses, associées à des carbonates ou des sulfures. Estimer leur impact sur les cycles biogéochimiques nécessite d’extrapoler les observations locales à l’échelle globale et donc d’identifier quelle est l’importance relative de ces différents types d’activité ? Leurs (dis)continuités spatio-temporelles et longévité ? Leurs liens avec le cadre géologique, les écosystèmes et l’âge de la lithosphère ? DHYAM abordera ces questions en couplant les données disponibles sur les sites à substrat mantellique le long de la dorsale médio-atlantique nord, avec une étude exhaustive du massif Rainbow dont la récente exploration (campagne Arc-En-Sub, 2022) a révélé l’abondance de sites hydrothermaux de types connus mais aussi de type non-décrits, actifs et anciens. DHYAM propose de i) caractériser la nature, la diversité et la distribution spatio-temporelle de ces sites, en lien avec les écosystèmes passés/actuels et le cadre structural et tectono-magmatique du massif et ii) améliorer avec ces données les modèles numériques d’accrétion océanique pour prédire l’étendue de l’activité hydrothermale au sein du massif. Extrapolés à d’autres sites, ces résultats aideront à construire un modèle général d’altération des domaines ultramafiques aux dorsales pour intégration dans des modèles tectoniques globaux (e.g. à l’aide de G-Plates) incluant des bilans chimiques.