Analyse et modélisation des ondes sismiques générées par des impacts et des explosions atmosphériques des météores aux planètes telluriques

Début : 01 octobre 2014

Fin : 07 septembre 2018

Encadrants :

Philippe Lognonné

Observatoires liés :

Observatoire InSight

Équipes liées :

Planétologie et sciences spatiales

Statut : Soutenue

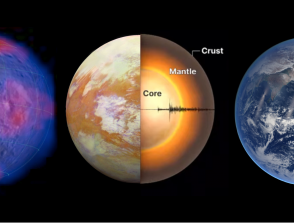

Les impacts de météores constituent une source d’importance primordiale pour la Sismologie Planétaire. En effet, leur localisation spatiale et, dans certains cas temporelle, peuvent être précisément connues grâce aux suivis satellitaires et aux observations. Leur contribution est renforcée dans le cas d’expériences sismiques à une seule station, comme pour l’instrument SEIS (Seismic Experiment of Interior Structure), sismomètre de la très prochaine mission mar-tienne « InSight ». En effet, la connaissance de la localisation d’une source sismique permet de réaliser une inversion directe des temps de propagation différentiels ainsi que des formes des ondes sismiques dans le but de contraindre la structure interne.

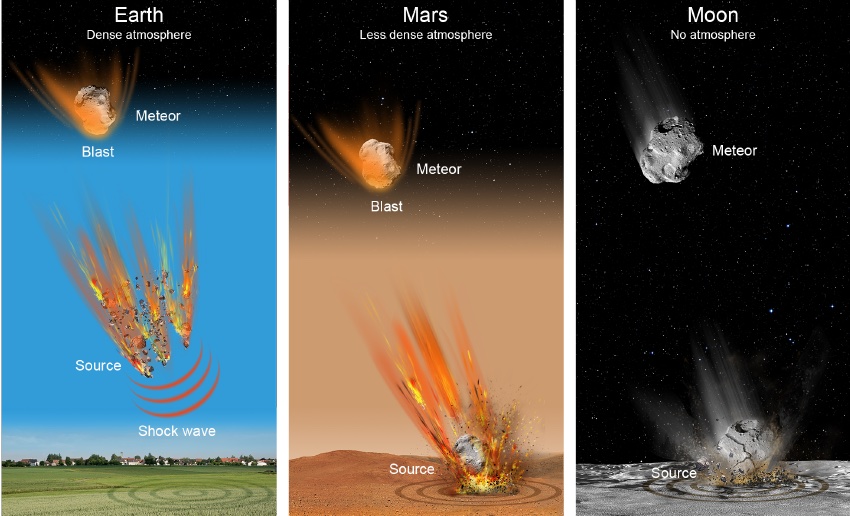

Les météores génèrent des ondes sismiques de volume et de surface lorsqu’ils impactent la surface d’une planète. L’explosion liée à leur ablation dans l’atmosphère génère également des ondes de choc qui sont alors converties en ondes sismiques linéaires dans la partie solide de la planète ainsi que des ondes acoustiques dans l’atmosphère. Cet effet peut être modélisé de la même manière que l’amplitude des modes de Rayleigh ainsi que d’autres modes propres sphéroïdaux produis par les effets de couplage atmosphère/sol.

Ce manuscrit de thèse se concentre sur l’étude et la modélisation des ondes de Rayleigh générées par les météores. Un bref rappel sur l’avancée des sciences planétaires ciblé sur la sismologie est d’abord fait et une étude des sources sismiques atmosphériques est présentée. Ensuite, la théorie concernant la propagation des ondes de choc dans l’atmosphère et le sol, générées par la propagation des météores, est présentée plus en détail, avec l’implémentation d’évènements associés. Concernant l’atmosphère, l’effet de transition d’un régime de propaga-tion hautement non linéaire à un régime linéaire est détaillé pour le cas d’une entrée de météore dans l’atmosphère terrestre avec une vitesse supersonique. Concernant la subsurface, un exem-ple d’impact de météore sur la Lune, fournit par la modélisation numérique, est étudié, dans le but de réaliser une analyse comparative.

Ensuite, une inversion du cas de chute du superbolide de Chelyabinsk est faite afin d’examiner les propriétés de la source dans l’atmosphère terrestre. Un modèle de source linéaire composée d’une série de sources ponctuelles consécutives est créé, basé sur la trajectoire connue du bolide. Les sismogrammes synthétiques des ondes de Rayleigh associées à l’événement sont calculés via la sommation des modes normaux du model de la partie solide et de l’atmosphère de la planète. A travers une technique d’inversion basée sur la décomposition de valeurs singulières, des solutions pour l’ordre de grandeur du moment sont trouvées. Les résultats d’inversion in-diquent la présence d’un effet Doppler associé à la direction de la source. Afin d’évaluer le rôle potentiel de la structure 3D dans les résultats obtenus, les ondes de Rayleigh sont égale-ment modélisées pour une source placée au sol, avec l’utilisation des différentes techniques de modélisation basées sur un logiciel de méthode d’élements spectraux.

Dans le cas de Mars, la même méthode est utilisée pour fournir les formes d’onde associées aux impacts sur la surface de la planète ou à basse altitude dans l’atmosphère martienne. Il est montré que la contribution du mode solide sphéroïdal fondamental est dominée par les formes d’onde, par rapport à celle des 2 premiers harmoniques. La comparaison des amplitudes montre que les petits impacts (de diamètre compris entre 0.5 et 2 mètres) peuvent être détectés par les capteurs VBBs (Very Broad Band) de SEIS, seulement dans les hautes fréquences des ondes de Rayleigh, même à des petites distances épicentrales. Une analyse basée sur des estimations du taux d’impact permet aussi d’estimer le nombre d’impacts de météores détectables pour des projectiles de diamètre supérieur à 1m et cela mène au résultat de 6,7 à 13,4 évènements détectables pendant une année martienne, correspondant à la durée nominale de la mission InSight.