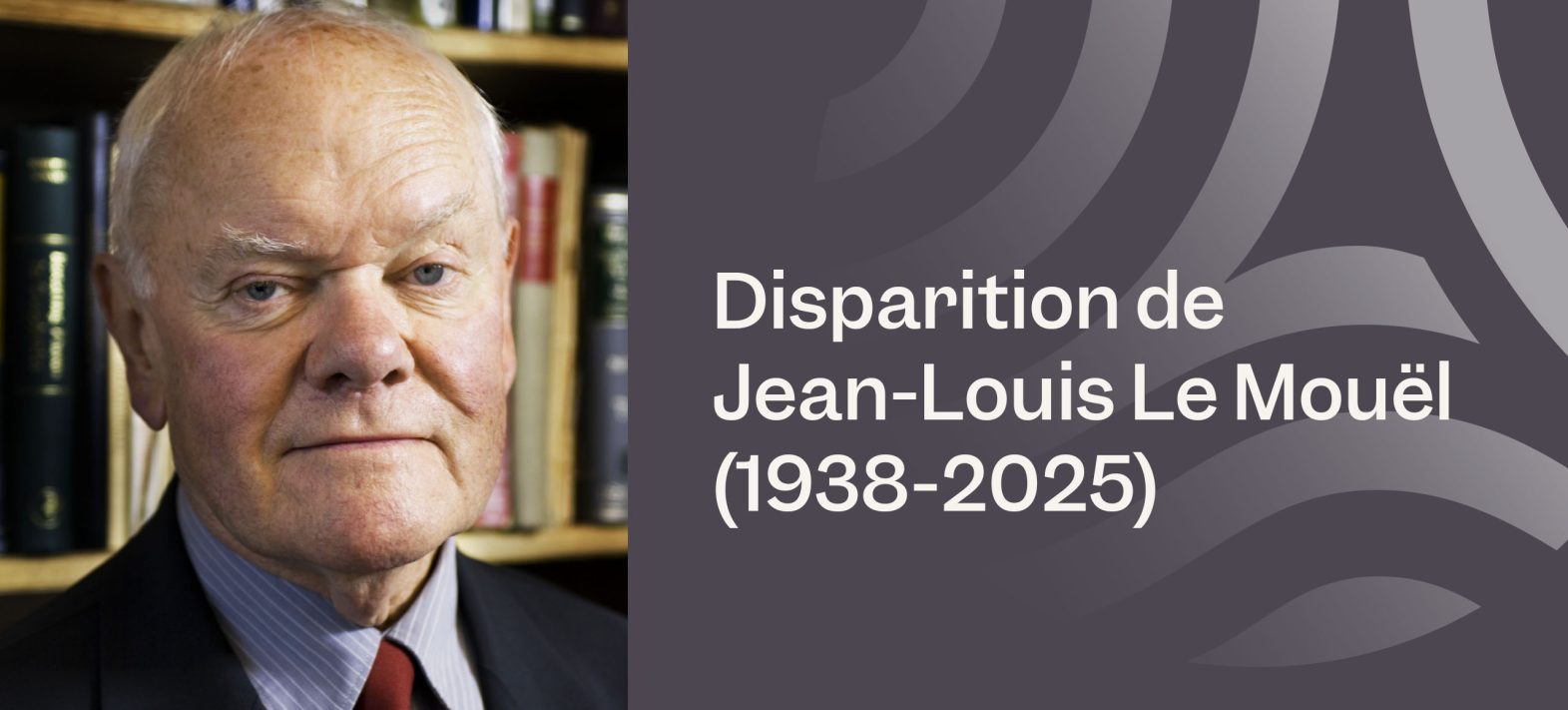

Né le 29 juillet 1938 à Remungol (Morbihan), il termine ses études secondaires en 1955 au lycée de Pontivy, prépare une licence de mathématiques à l’université de Rennes (1958), puis rejoint Paris où il suit les cours du DEA de physique du Globe de la faculté des sciences de Paris (1959) et prépare une thèse de troisième cycle à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) sur les tensions thermo-élastiques à la frontière océan-continent (1961). Dans le cadre de sa thèse d’état, il s’intéresse rapidement au magnétisme terrestre. En 1969 il publie avec Émile Le Borgne la nouvelle carte magnétique de la France. Cette carte restera longtemps une référence. Resté fidèle tout au long de sa carrière à l’IPGP, qu’il dirigea de 1986 à 1996, il y joua un rôle majeur en développant une approche moderne du géomagnétisme, en favorisant l’émergence de disciplines alors en pleine expansion, et en encourageant le développement d’activités spatiales et de réseaux mondiaux d’observatoires en géomagnétisme, volcanologie et sismologie, contribuant à faire de l’IPGP l’institut de renommée mondiale en sciences de la Terre et des planètes que l’on connait aujourd’hui. Il a également formé un grand nombre de chercheuses et chercheurs aujourd’hui actifs en France et par le monde.

Les contributions scientifiques de Jean-Louis Le Mouël sont extrêmement nombreuses (près de 300 publications) et d’une grande variété. Très attaché à l’observation comme point de départ de ses travaux, il a lui-même passé de nombreuses années à l’Observatoire magnétique national de Chambon-la-Forêt au début de sa carrière et il est l’un des pionniers de l’interprétation moderne des observations magnétiques. A la fin des années 1970, analysant les longues séries d’observatoire avec Vincent Courtillot et Joël Ducruix, il établit que le champ principal produit par la géodynamo dans le noyau liquide de la Terre est capable de variations rapides, produisant notamment des « secousses géomagnétiques » à l’échelle planétaire. Ces secousses modifient soudainement l’évolution du champ magnétique, la variation séculaire, et rendent la prédiction de cette évolution problématique. Le peu de temps nécessaire pour que ces changements se produisent à la surface de la Terre apportent aussi des contraintes précieuses sur la conductivité électrique du manteau de la Terre, ce qu’il étudiera ensuite avec José Achache et d’autres étudiants à sa suite.

Mais il comprend alors surtout l’importance de relier observations et approches théoriques pour interpréter plus largement l’évolution du champ magnétique terrestre contemporain. En 1984, dans un papier resté célèbre, il établit l’hypothèse dite « tangentiellement géostrophique » qui pose les bases de l’interprétation de la variation séculaire observée en termes de mouvements à la surface du noyau. Les travaux qu’il mène alors avec ses étudiants, bénéficiant de collaborations avec de nombreux visiteurs étrangers, comme Ted Madden, Georges Backus ou Stanislav Braginsky, permettront ensuite de relier ces mouvements à la variation de la durée du jour, de comprendre les couplages entre le noyau et le manteau et d’ouvrir la voie à la simulation numérique de la dynamo terrestre, domaine dans lequel l’IPGP et la France sont aujourd’hui parmi les leaders mondiaux.

Si le géomagnétisme était le champ de recherche privilégié de Jean-Louis Le Mouël, ses contributions dans d’autres domaines ont également été nombreuses et variées, associant systématiquement collaborateurs et étudiants. Dans le domaine de l’électromagnétisme, d’abord. Dès la fin des années 1970, avec Jacques Zlotnicki, il s’intéresse aux signaux électromagnétiques produits par les volcans. Un peu plus tard, avec Pierre Morat, il s’intéresse aux signaux électriques produits par les contraintes sur les roches, ce qui l’amènera ensuite plus largement à l’étude géophysique des cavités souterraines en collaboration avec Frédéric Perrier. Sa curiosité naturelle l’amènera même à étudier les signaux électriques produits par les arbres de sa propre propriété à Remungol !

Mais les contributions de Jean-Louis Le Mouël ont parfois largement dépassé le cadre de l’électromagnétisme. Avec Claude Allègre, il contribue par exemple à introduire la physique non-linéaire en géosciences. Leur étude de 1982 sur les lois d’échelle dans la fracturation des roches a ainsi contribué à l’émergence de toute une discipline cherchant à décrire les tremblements de terre comme un phénomène critique auto-organisé, suscitant un regain d’intérêt pour l’analyse de la distribution en taille des séismes (loi de Gutenberg-Richter). De nombreuses études ont également suivi avec les géophysiciens et mathématiciens russes du MITPAN à Moscou, dans le cadre d’une coopération généreuse qu’il avait mise en place avec Claude Allègre et Vincent Courtillot dans les années 1990, permettant à ces chercheurs de bénéficier d’un programme d’invitations prolongées à une époque où la recherche était en grande difficulté en Russie. Avec Jean-Paul Poirier et leurs étudiants, il a également mené des travaux sur la nature de la frontière noyau manteau et publié en 1997 et 2001 deux articles de référence sur le refroidissement du noyau et l’âge de la graine. Enfin, avec Fernand Lopes et Vincent Courtillot, et jusqu’à tout récemment, il s’est attaché à identifier et caractériser l’influence du Soleil sur de nombreux paramètres géophysiques, exercice particulièrement délicat s’il en est.

Jean-Louis Le Mouël était un scientifique mondialement reconnu, et son héritage est considérable. Au-delà de son œuvre scientifique et de son rôle majeur dans le développement de l’IPGP, il a été l’un des fondateurs du réseau d’observatoires magnétiques INTERMAGNET et du comité SEDI (Study of the Earth’s Deep Interior, qu’il a présidé) de l’UGGI (Union Géodésique et Géophysique Internationale). Il a été lauréat de très nombreux prix nationaux et internationaux, parmi lesquels : médaille d’argent du CNRS (1985), Fellow puis Médaille Fleming de l’American Geophysical Union (1991, 1997), Médaille Petrus Peregrinus de l’European Geosciences Union (2005), Prix Shen Kuo de l’Association Internationale de Géomagnétisme et d’Aéronomie (2013).

Jean-Louis Le Mouël était membre de l’Académie des Sciences, du Bureau des Longitudes (Président de 1997 à 1999), de l’Academia Europaea, de la Société Géologique de France (Président en 1992) et de la Société Philomathique de Paris. Il était également officier dans l’ordre de la légion d’honneur, l’ordre national du mérite et l’ordre des palmes académiques.

Jean-Louis Le Mouël était enfin, et surtout, un mentor hors pair, qui a formé, encouragé et soutenu plusieurs générations de chercheuses et chercheurs, qui lui en sont profondément reconnaissants.

Gauthier Hulot, Dominique Jault, Mioara Mandea et Clément Narteau, au nom de tous ses anciens étudiantes, étudiants et collègues.