Imager les perturbations volcaniques liées aux grands séismes

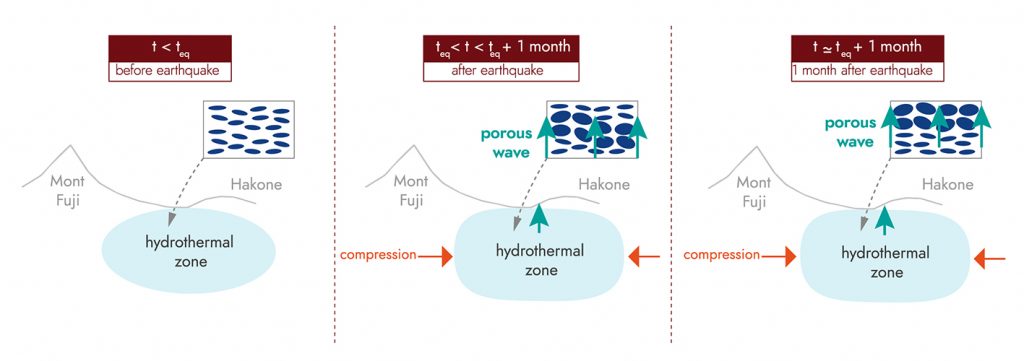

Des chercheurs de l’IPGP et leurs collègues ont cherché à mieux comprendre comment le mégaséisme du Tohoku de 2011 au Japon a perturbé les régions volcaniques, en suivant les variations d’anisotropie sismique de ces régions avant et après le séisme.

Le lac d'Hakone et le mont Fuji, estampe du XIXè.

Dernières actualités