La composition isotopique de l’oxygène dans le système solaire enfin expliquée

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs français et britanniques, issus de l'Institut de physique du globe de Paris (Université Paris Cité/IPGP/CNRS), de l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (Muséum national d'histoire naturelle/Sorbonne Université/CNRS), du Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (Université Sorbonne Paris Nord/CNRS), du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CNRS/Université de Lorraine) et du Department of Earth and Environmental Sciences (Université de Manchester), publie dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences une étude qui apporte un éclairage nouveau sur l'un des grands mystères entourant la formation du système solaire : la composition isotopique de l'oxygène.

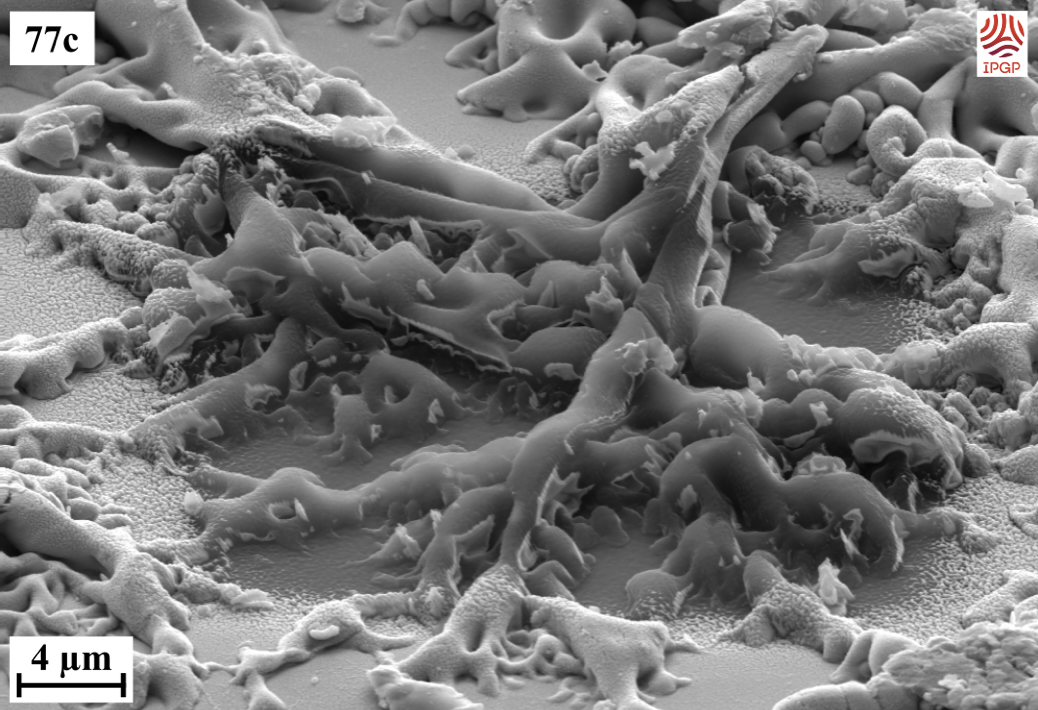

Condensats de matière organique produits durant l’expérience 77c. La région sombre indique une des analyses de la composition isotopique de l’oxygène réalisée / @IPGP

Date de publication : 05/05/2025

Évènements, Presse, Recherche

Équipes liées :

Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale (CAGE)