ANR COPHRE : Caractérisation et mOdélisation du déclenchement d’éruptions PHréatiques REcurrentes

Début : 01/01/2025 - Fin : 31/01/2029

Partenariat international hors Europe, Partenariat national

Coordinateurs : Marina Rosas-Carbajal

Établissements porteurs :

IPGP, Institut de physique du globe de Paris

Équipes liées :

Systèmes volcaniques

Projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), sous la subvention « ANR- 24-CE01-5839 (projet COPHRE) ».

Les éruptions phréatiques peuvent projeter des roches et des cendres dans l’air et donner naissance à des coulées pyroclastiques. Elles n’impliquent pas nécessairement la montée de nouveau magma à la surface et surviennent souvent avec peu ou pas de signaux précurseurs. Les éruptions phréatiques peuvent cependant être également associées à du magma juvénile et sont alors appelées des éruptions phréatomagmatiques. Les volcans dotés de grands systèmes hydrothermaux connaissent fréquemment des éruptions phréatiques et phréatomagmatiques précédant une phase magmatique plus importante.

Malgré une sensibilisation croissante aux risques élevés associés aux éruptions phréatiques, de nombreux aspects des processus qui y conduisent restent mal compris. Ce manque de connaissance engendre une grande incertitude dans la prévision des éruptions phréatiques et également dans l’évaluation d’une potentielle évolution vers une éruption phréatomagmatique et/ou magmatique.

Le projet COPHRE vise à améliorer notre compréhension des processus qui mènent aux éruptions phréatiques du Copahue en Argentine. Pour cela, nous réaliserons des simulations numériques des processus physiques se produisant dans le système hydrothermal, nous tenterons de cartographier les parties superficielles de l’édifice volcanique et nous collecterons et analyserons des données pétrologiques sur des éruptions récentes afin d’élucider les conditions de stockage du magma en profondeur.

Figure 1. Photo de l’éruption du volcan de 2012 du volcan Copahue. La ville touristique de Caviahue est située à 8 km du cratère actif.

Le volcan Copahue, situé à la frontière entre le Chili et l’Argentine, est l’un des volcans les plus actifs de la Patagonie au cours des 30 dernières années. Deux villes situées à proximité, et le grand nombre de touristes visitant le volcan chaque année, font que le Copahue est considéré par l’Observatoire Argentin de Surveillance Volcanique du SEGEMAR (OAVV) comme présentant le plus haut risque volcanique parmi les 39 volcans actifs d’Argentine. Son dernier cycle éruptif a débuté en 2012, avec une colonne éruptive atteignant 1500 m au-dessus du cratère (Fig. 1). Depuis 2018, des émissions périodiques de vapeur, de gaz et de cendres ont été observées, parfois accompagnées de petites explosions phréatiques.

L’analyse des variations du lac de cratère, des émissions de SO2 et de la sismicité a conduit l’OAVV à formuler l’hypothèse d’un contrôle saisonnier de l’activité volcanique. L’activité phréatique récurrente en cours et la priorité de surveillance accordée par l’OAVV font de ce volcan un cas d’étude idéal pour également quantifier le rôle potentiel des variations climatiques externes dans le déclenchement des éruptions phréatiques et dans la modulation globale des phénomènes volcaniques.

Questions :

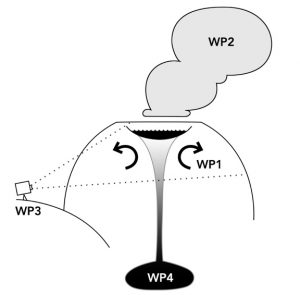

Figure 2.

Figure 2. Les différents objets d’étude du projet COPHRE. WP1 : simulation numérique du transport de chaleur et de masse. WP2 : analyses pétrographiques, texturales et chimiques des cendres. WP3 : imagerie 3D de la densité avec la tomographie muonique. WP4 : études pétrologiques pour la caractérisation du magma.

WP1 – Une variation saisonnière des forces externes sur le système hydrothermal volcanique influence-t-elle l’activité éruptive du volcan ?

Nous testerons l’hypothèse d’une activité éruptive modulée par des facteurs externes en simulant numériquement les processus physiques de transport de chaleur et de masse dans la partie supérieure du volcan. Nous utiliserons également la modélisation numérique pour calculer les changements nécessaires pour atteindre des conditions critiques de pression et de température lors d’une augmentation de l’apport magmatique.

WP2 – Les éruptions récurrentes observées au Copahue étaient-elles purement phréatiques, ou impliquaient-elles du magma juvénile ? Le type de matériau éjecté évolue-t-il avec le temps ?

Nous collecterons des échantillons de cendres des événements récents et effectuerons des analyses pétrographiques, texturales et chimiques. Nous caractériserons l’origine et la nature des particules éjectées ainsi que leur abondance relative. Nous installerons également des collecteurs de cendres pour obtenir des échantillons frais et vierges lors de prochaines éruptions. Cela nous permettra de déterminer si l’activité récurrente implique des processus en profondeur. Cette étude pourrait avoir un impact significatif sur l’analyse des scénarios possibles de l’évolution à court terme du volcan.

WP3 – Quelle quantité d’eau et de matériaux fragiles est disponible pour la fragmentation lors des éruptions phréatiques ?

Nous utiliserons la tomographie muonique pour imager la distribution de densité en 3D dans la partie supérieure de l’édifice volcanique. La circulation des fluides hydrothermaux dans l’édifice volcanique provoque une altération intense de la roche hôte, ce qui peut modifier ses propriétés physiques. Les roches altérées, ayant une porosité et une perméabilité plus importantes, peuvent contenir davantage d’eau et sont plus faciles à fragmenter en cas de pressurisation.

WP4 – Quelles sont les conditions de stockage du magma du volcan Copahue, et à quelle vitesse ce magma peut-il remonter à la surface ?

Nous déterminerons les relations texturales et les compositions des phénocristaux d’échantillons issus des éruptions de 2000 et 2012. Ces données seront utilisées pour calculer la pression et la température du stockage magmatique pré-éruptif à l’aide de modèles thermodynamiques calibrés. Ces résultats permettront de contraindre les caractéristiques des fluides magmatiques alimentant le système hydrothermal superficiel, tout en établissant des connexions avec les WP1 et WP3.

Le projet COPHRE est réalisé en collaboration avec l’Observatoire Argentin de Surveillance Volcanique du SEGEMAR (OAVV, https://oavv.segemar.gob.ar/).

Chercheurs de l’équipe Systèmes volcaniques impliqués :

- Rosas-Carbajal Marina

- Costa Fidel

- Benet Damià

- Besson Pascale

- Beauducel François

- Burtin Arnaud

Un doctorant et un étudiant de M2 seront recrutés.