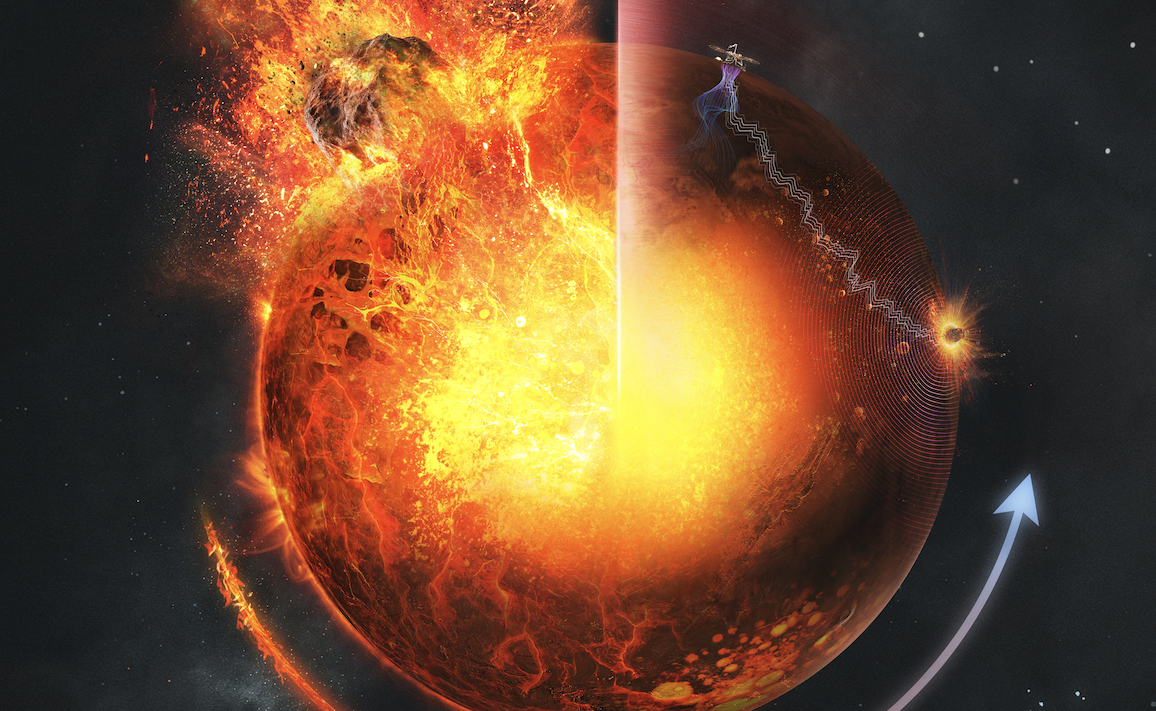

Des fragments hétérogènes anciens distribués sous la surface

En étudiant huit séismes martiens de haute fréquence, les chercheurs ont mis en évidence des anomalies dans la propagation des ondes sismiques anormalement lentes, révélant la présence d’hétérogénéités de 1 à 4 km au sein du manteau qui « freinent » la propagation d’ondes sismiques au contact de ces fragments kilométriques. En remontant le temps, les chercheurs ont conclu que ces homogénéités dont la taille s’est progressivement réduite au cours du temps proviendraient de processus très anciens possiblement liés à des astéroïdes entrés en collision avec Mars à l’aube du Système solaire.

En impactant la surface de la planète, ces astéroïdes ont pu générer des océans de magma dont la solidification aurait créé des hétérogénéités de composition. Ces impacts auraient également entraîné avec eux des fragments anciens de croûte et de lithosphère dans le manteau en profondeur. Sur Terre, la tectonique des plaques recycle en permanence la croûte océanique et la lithosphère, qui sont progressivement mélangées avec d’autres hétérogénéités anciennes par la convection. Sur Mars, où au contraire la tectonique des plaques est absente et la convection du manteau moins vigoureuse, ce recyclage permanent ne peut avoir lieu, et le brassage est moins efficace. Le fait que ces structures fines aient pu survivre et soient encore visibles aujourd’hui démontre que Mars n’a pas connu la même évolution que notre planète.

« Nous n’avions jamais observé l’intérieur d’une planète avec un tel niveau de détail », explique Constantinos Charalambous (Imperial College). « Le manteau de Mars est parsemé de fragments antiques, dont la préservation témoigne de l’évolution lente et peu vigoureuse de la planète rouge. »

« La survie de ces fragments à plusieurs milliards d’années de brassage convectif apporte également de précieuses informations sur la rhéologie du manteau Martien. », précise Henri Samuel, chercheur au CNRS (IPGP/UPC) et co-auteur de l’étude. « Le manteau Martien serait plus rigide que sur Terre, limitant ainsi la déformation et le mélange des hétérogénéités anciennes. »

« Ces résultats confirment que Mars conserve une mémoire géologique unique, alors que la Terre, par sa tectonique active, a effacé les traces similaires de son passé », ajoute Thomas Pike (Imperial College), co-auteur de l’étude.

La contribution des équipes françaises et européennes

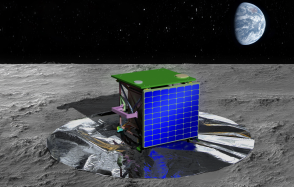

Déployé à la surface de Mars en 2018, SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) a enregistré 1 319 séismes Martiens avant la fin de la mission en décembre 2022. Cet instrument ultra-sensible a été fourni par le CNES à la NASA, avec pour responsable scientifique Philippe Lognonné (IPGP).

Ces nouvelles observations montrent toute la richesse scientifique encore contenue dans les données d’InSight. : « Découvertes après découvertes, Mars se distingue par une structure interne très différente de celle de la Terre. Et en comparant ainsi les planètes telluriques, nous ne pouvons que constater l’unicité de la Terre », souligne Philippe Lognonné Professeur à l’Université Paris Cité et co-auteur de l’étude.

Sources

Seismic evidence for a highly heterogeneous Martian mantle

C. Charalambous, W. T. Pike, D. Kim, H. Samuel, B. Fernando, C. Bill, P Lognonné, W. B. Banerdt, Science, 2025

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk4292