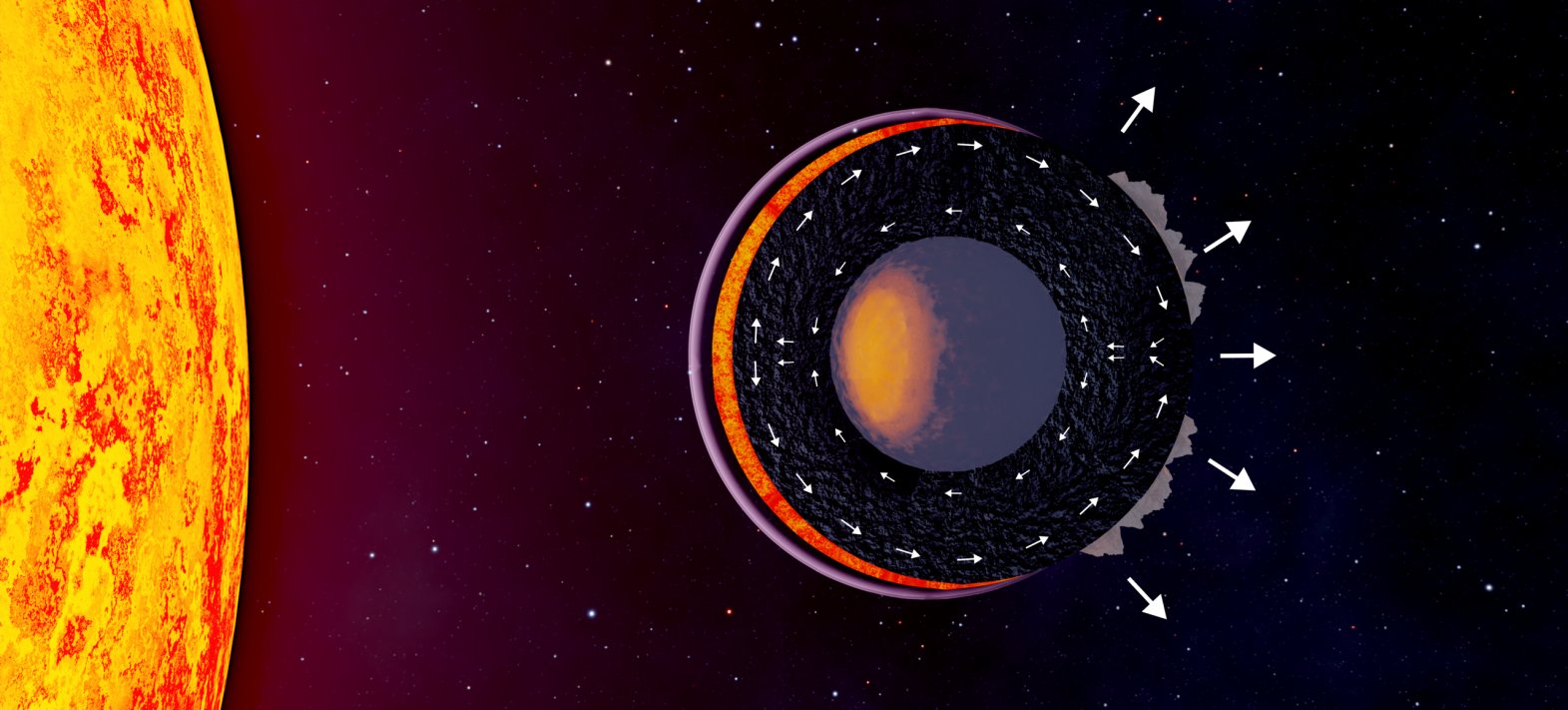

Les planètes de lave, qui présentent une face perpétuellement tournée vers leur étoile et chauffée à des températures capables de faire fondre la roche, offrent un laboratoire naturel inédit pour explorer les interactions entre atmosphère, surface et manteau profond.

Une atmosphère façonnée par le fractionnement chimique

L’étude met en lumière l’importance des processus de cristallisation et de différenciation entre solides et liquides. Grâce à des simulations numériques inédites, les chercheurs montrent que ces planètes évoluent selon deux grands scénarios thermiques :

• Si l’intérieur de la planète est entièrement fondu, l’atmosphère reflète la composition globale de la planète, et la surface nocturne est instable et constamment renouvelée.

• Si l’intérieur est majoritairement solide, avec seulement un océan de lave peu profond sur la face éclairée, l’atmosphère se révèle appauvrie en certains éléments volatils comme le sodium, le potassium et le fer.

À mesure que la planète se refroidit, des minéraux distincts précipitent du magma et s’accumulent, modifiant la composition de l’océan de lave résiduel et, par effet rebond, celle de l’atmosphère silicatée. Cette transformation chimique progressive constitue une signature mesurable à distance.

Des observations pour remonter le fil du temps

Les instruments d’observation actuels, notamment le télescope spatial James Webb (JWST), sont désormais capables de mesurer la température de la face nocturne de ces planètes. Cette donnée-clé permet d’inférer leur état thermique interne et, indirectement, leur histoire géologique. Dès à présent, les hypothèses de cet article ont été retenues pour être testées avec le télescope spatial JWST, et une équipe internationale d’astronome vient de décrocher un sésame pour 100 heures d’observations. De futures observations, depuis le sol ou l’espace, permettront également d’analyser plus finement la composition de leur atmosphère. Ces données offriront une fenêtre unique sur les interactions entre atmosphère, océan de magma et manteau solide.

Vers une nouvelle géophysique des exoplanètes

Cette recherche ouvre la voie à une approche géophysique intégrée de l’étude des exoplanètes rocheuses. En combinant modélisation de l’intérieur, données atmosphériques et mesures thermiques, il devient possible de reconstituer l’évolution de ces mondes depuis leur formation jusqu’à leur état actuel.

Les planètes de lave, longtemps perçues comme des curiosités exotiques, apparaissent désormais comme des clés essentielles pour comprendre l’histoire profonde des planètes telluriques, y compris la nôtre.