D’où viennent les émissions de CO2 géologique ?

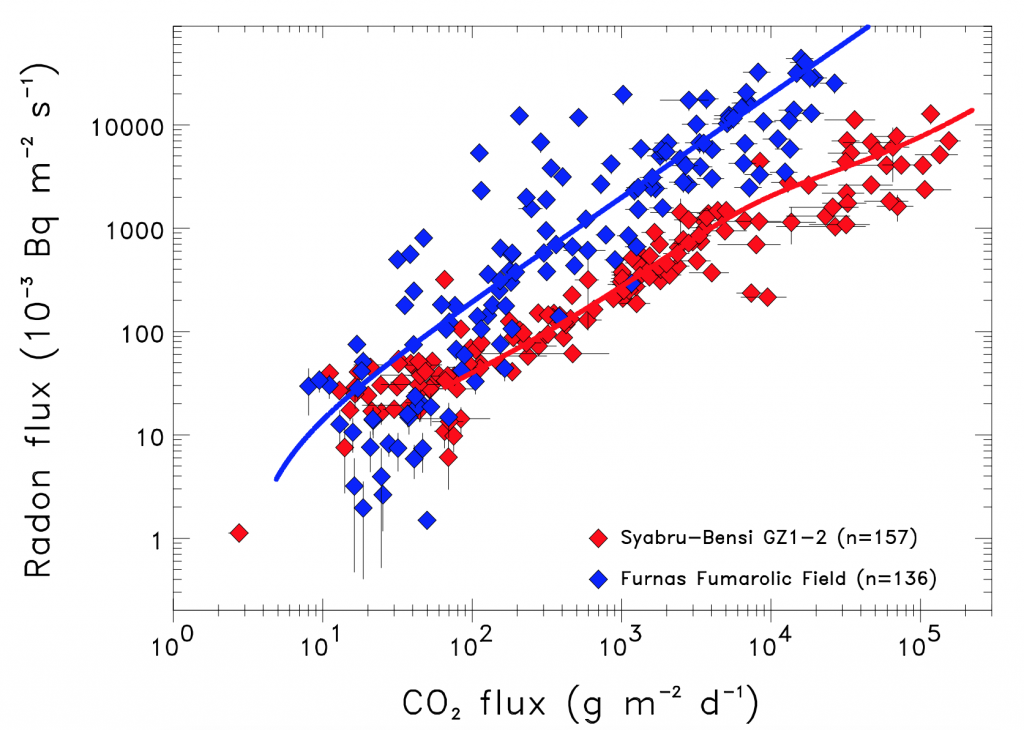

Une équipe internationale, dont des chercheurs de l’IPGP, a développé une technique utilisant le gaz radon afin de suivre les émissions de CO2 observées à la surface, dont l’origine et la mobilité restent mal connues. Étudier ce CO2 se révèle essentiel afin de mieux prédire et évaluer les risques sismiques et volcaniques associés à ces émissions.

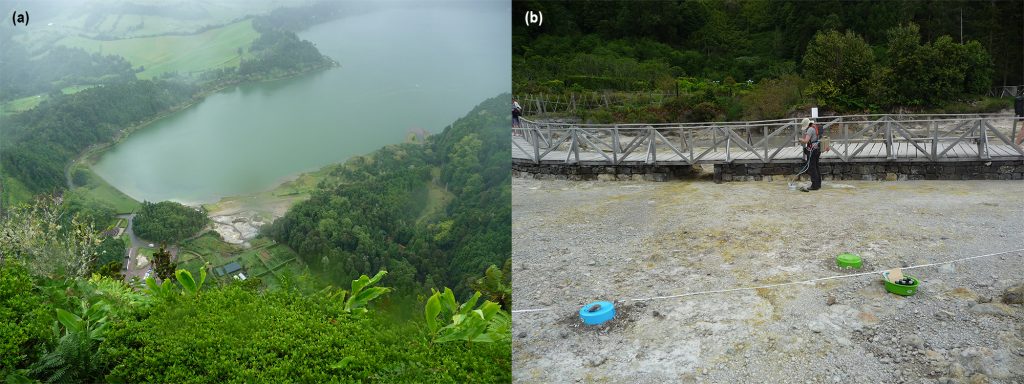

Syabru-Bensi site in the Himalayas of Nepal, with a hydrothermal system marked by CO2 of metamorphic origin

Date de publication : 13/12/2022

Presse, Recherche

Équipes liées :

Physique des sites naturels

Thèmes liés : Risques naturels