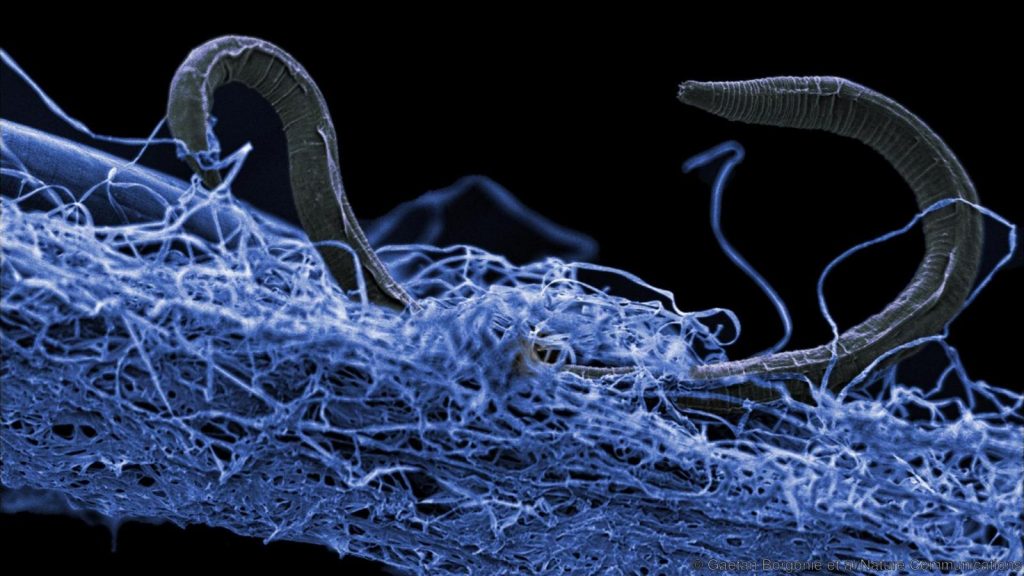

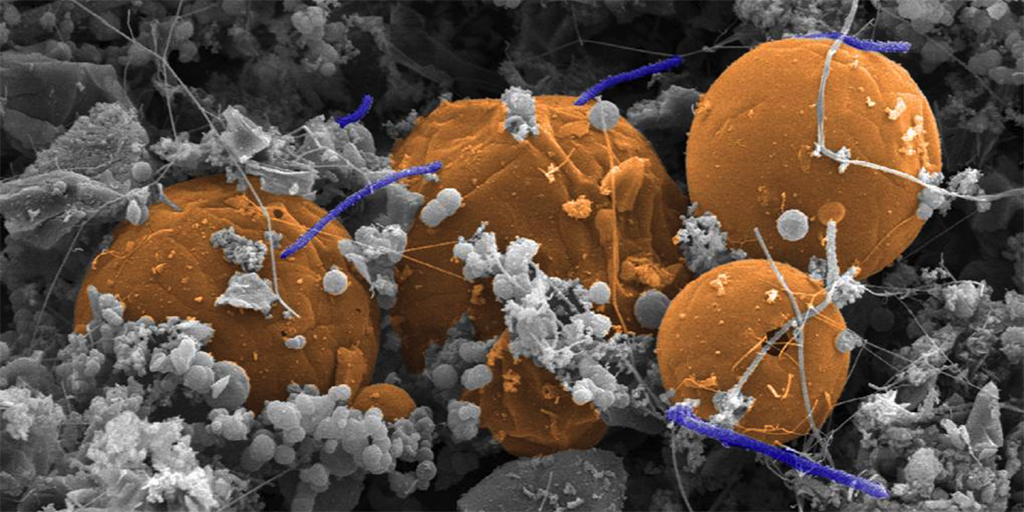

Près des trois quarts des microbes terrestres se cachent dans les roches profondes

Des centaines de chercheurs internationaux membres du Deep Carbon Observatory, dont Bénédicte Ménez et Emmanuelle Gérard de l'institut de physique du globe de Paris, ont publié le 10 décembre à l'occasion de l'AGU 2018 la somme de leurs travaux, estimant que la vie profonde représenterait une masse de 15 à 23 milliards de tonnes de carbone, soit plusieurs centaines de fois plus que celle des 7 milliards d'êtres humains.

Date de publication : 18/12/2018

Presse, Recherche

Équipes liées :

Lithosphère Organosphère Microbiosphère (LOMs)

Thèmes liés : Origines