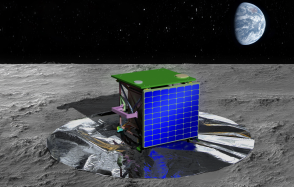

L’instrument SPSS, contribution française du CNES et de l'IPGP, à bord de la mission américaine Artemis IV

Le CNES (Centre National d’Études Spatiales) et l’Institut de physique du globe de Paris, Université Paris Cité, sont fiers d’annoncer la sélection pa...