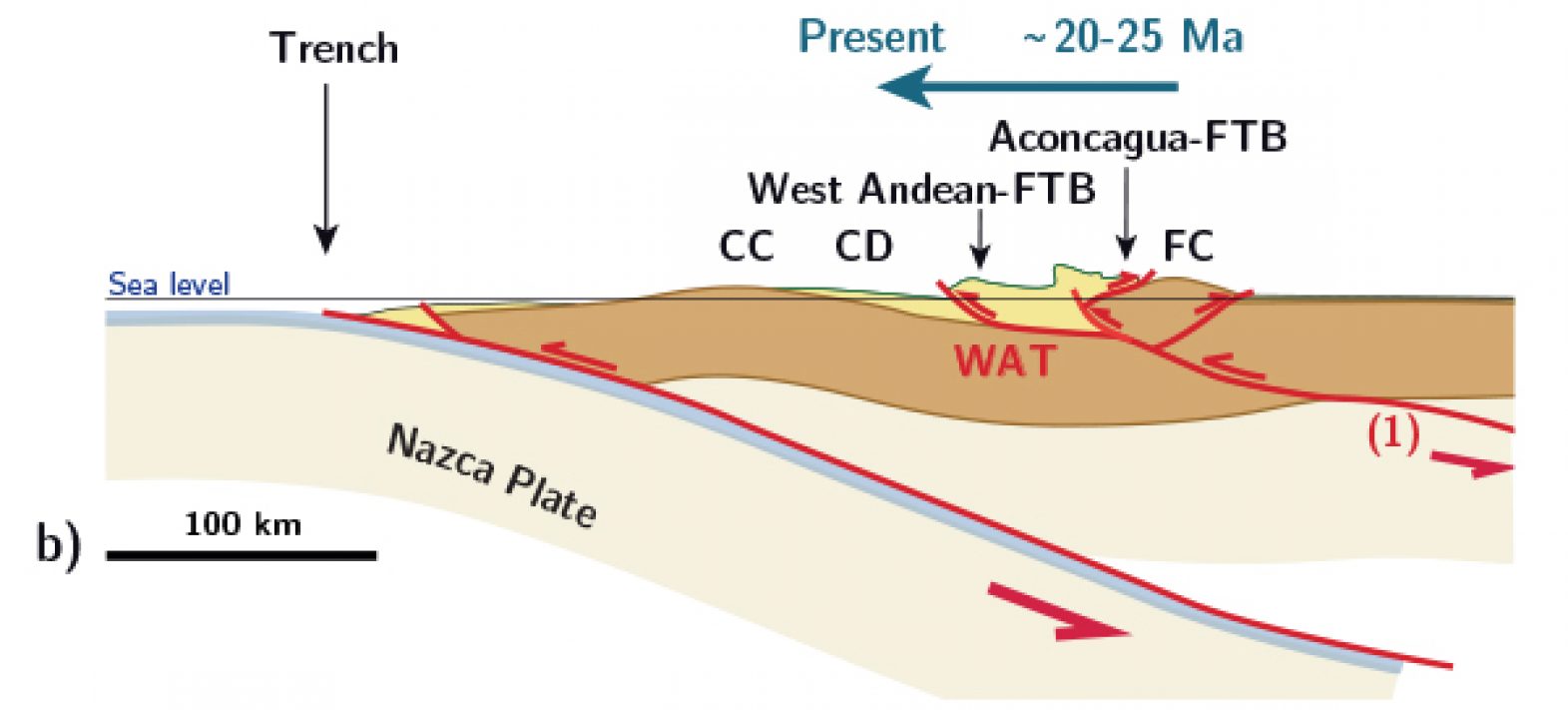

La structure crustale et la cinématique des Andes centrales revisitée

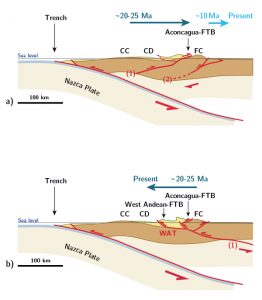

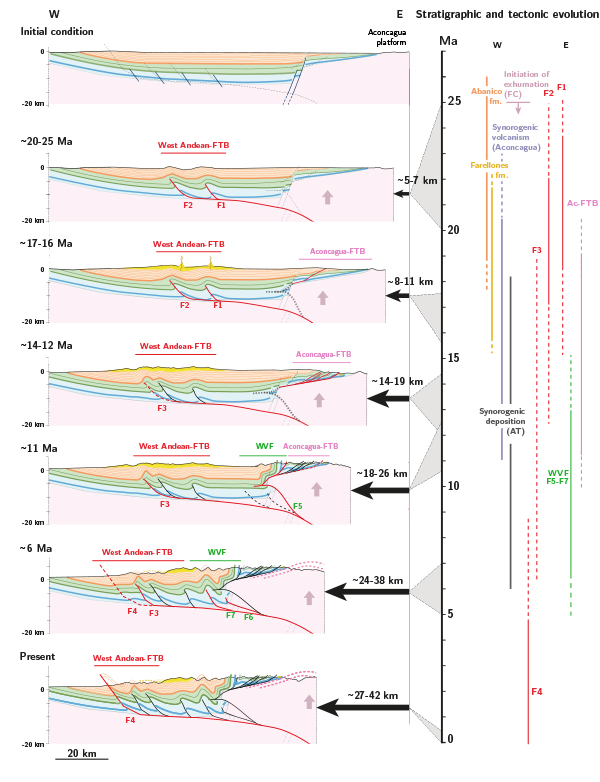

Depuis l'avènement de la tectonique des plaques, on distingue les chaînes de montagnes dues à la collision de blocs continentaux, dont l'exemple type est l'Himalaya et celles qui sont liées à la subduction d'une plaque océanique en bordure d'un continent telles que les Andes.

Date de publication : 15/05/2018

Grand Public, Presse, Recherche

Équipes liées :

Tectonique et mécanique de la lithosphère

Thèmes liés : Système Terre