Nouvelle interface d’accès aux données géomagnétiques françaises

Dans le cadre de sa collaboration avec FormaTerre, le Bureau Central de Magnétisme Terrestre (BCMT) annonce la mise en service d’une interface standardisée offrant un accès simplifié et structuré aux données des observatoires et stations magnétiques français.

Des hétérogénéités anciennes préservées découvertes dans le manteau de Mars grâce aux données de la mission InSight

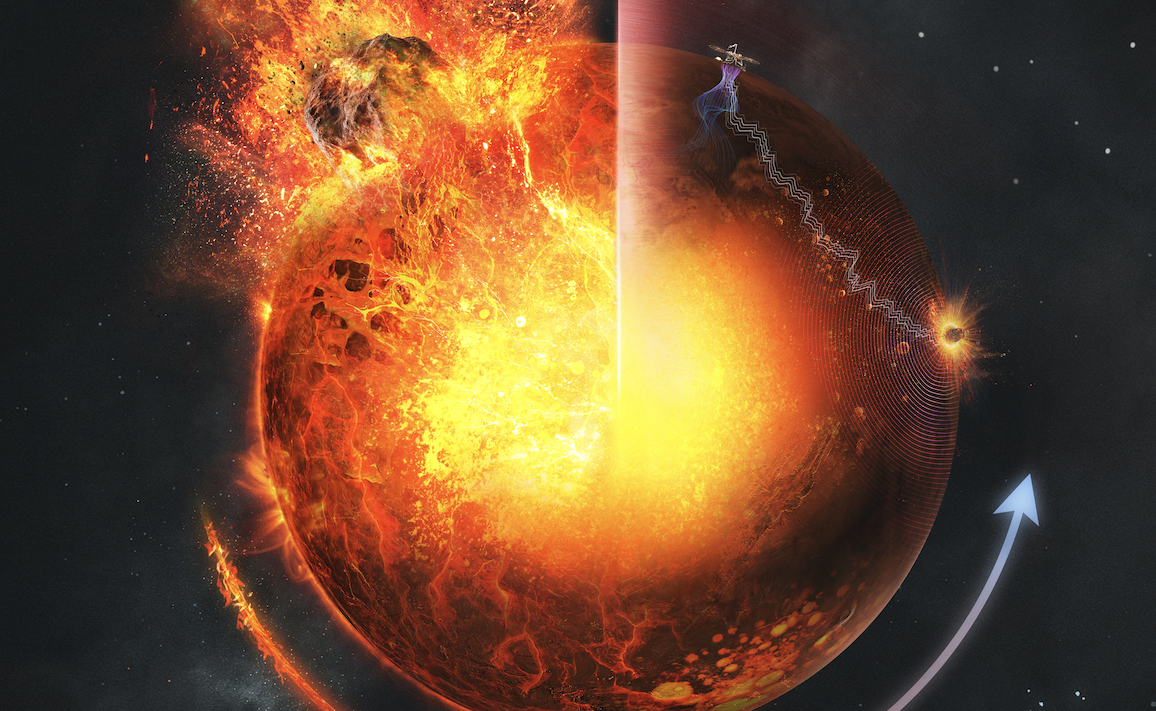

Une équipe internationale menée par l’Imperial College London, l'Institut de Physique du Globe de Paris / Université Paris Cité, l'Université John Hopkins, l'Université d'Oxford et le Jet propulsion Laboratory révèle dans la revue Science du 28 août 2025, que le manteau Martien actuel recèle une multitude de fragments hétérogènes de tailles kilométriques. Ces hétérogénéités seraient le fruit de processus de différentiation vieux de plus de 4 milliards d’années, et ont été mis au jour grâce aux données de l’atterrisseur InSight de la NASA et à son sismomètre SEIS, conçu en France sous la responsabilité scientifique de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP, Université Paris Cité/CNRS) avec le soutien du CNES et de partenaires européens.

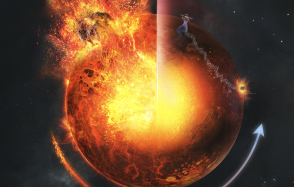

Représentation de l'évolution de Mars depuis un violent impact survenu il y a plus de 4 milliards d'années jusqu'à la planète que nous connaissons aujourd'hui. @vadimsadovski / Imperial College London

Date de publication : 28/08/2025

Presse, Recherche

Équipes liées :

Planétologie et sciences spatiales

Des planètes en fusion révélatrices de l’histoire interne des mondes rocheux

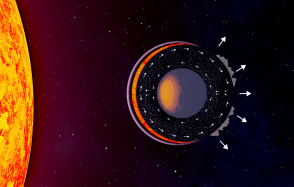

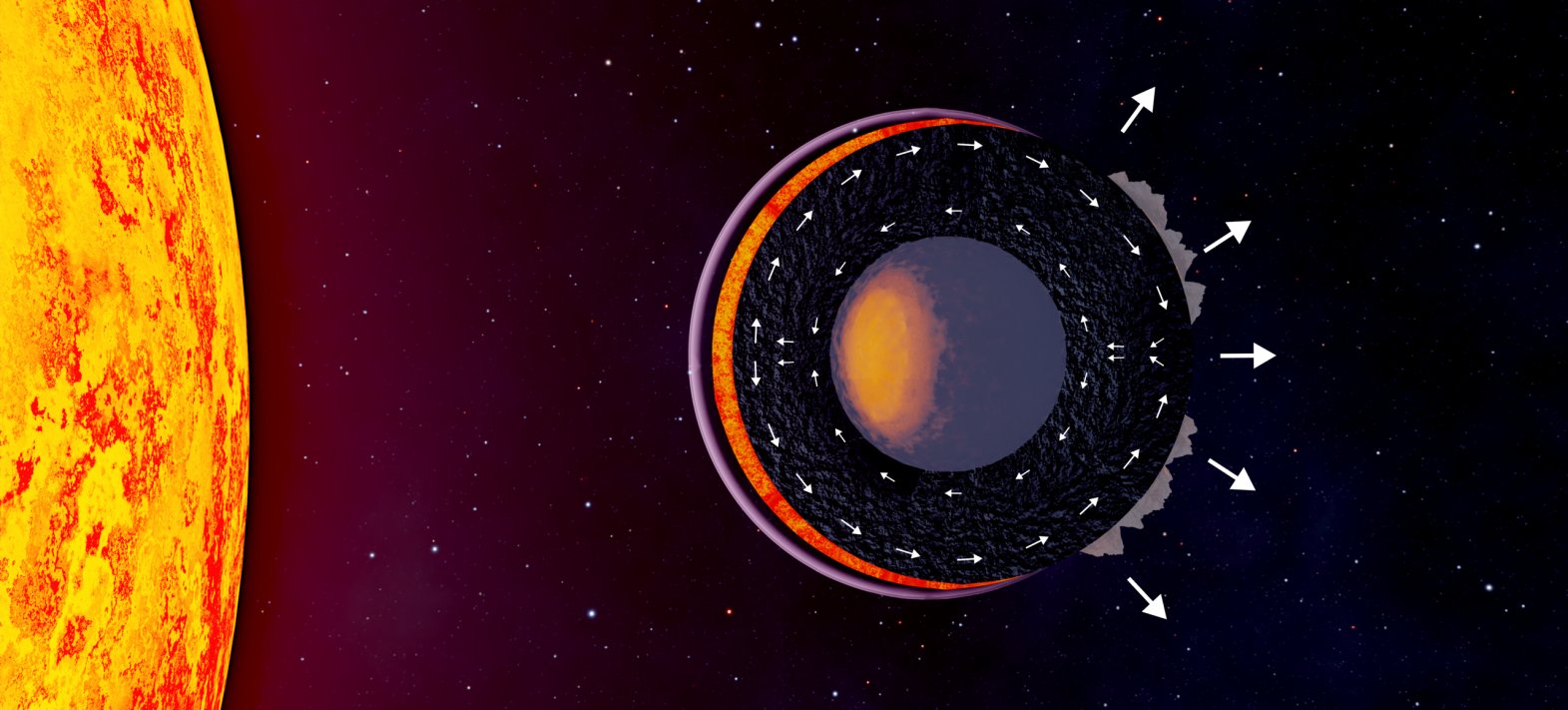

Une équipe de recherche internationale, menée par des scientifiques de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) en collaboration avec des chercheurs du Canada et du Royaume-Uni, révèle dans une étude publiée le 29 juillet 2025 dans Nature Astronomy que les planètes dites "de lave", ces exoplanètes extrêmement proches de leur étoile, livrent des indices précieux sur la dynamique interne et l’évolution chimique des mondes rocheux.

Schéma de la structure interne d’une planète de lave dans un état froid.© Romain Jean-Jacques

Date de publication : 31/07/2025

Recherche

Équipes liées :

Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale (CAGE)

La plus ancienne trace d’un environnement sédimentaire marin ?

Une nouvelle étude menée à l’IPGP par Zhengyu Long, doctorant en cosmochimie sous la direction de Frédéric Moynier, révèle que la roche d’Akilia, au Groenland, vieille de plus de 3,6 milliards d’années, est probablement d’origine sédimentaire marine. Grâce à l’analyse des isotopes du potassium, l’équipe montre que cette roche pourrait être l’un des tout premiers témoins d’un océan primitif et peut-être de l’émergence de la vie sur Terre.

Affleurement sur l'ile d'Akilia (Groenland) où se trouve certaines des plus anciennes traces de sédiments terrestres. © Mark Van Zuilen

Date de publication : 29/07/2025

Recherche

Équipes liées :

Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale (CAGE)

Changement d’intervenante | Volcanisme sous-marin : le cas de Mayotte mis à l’honneur dans notre prochain live Twitch !

Après un premier live consacré aux missions spatiales et aux retours d’échantillons et un second plongeant dans l’univers des microorganismes sous-marins, l’IPGP vous donne à nouveau rendez-vous le mercredi 23 juillet à partir de 17h00 pour un nouveau live sur Twitch !

L’érosion des sols de montagne accélérée par les activités agro-pastorales depuis 3800 ans

Durant les 3 800 dernières années, les activités agro-pastorales ont accéléré l’érosion des sols alpins à un rythme 4 à 10 fois plus rapide que leur formation naturelle.

Pastoralisme dans les Alpes. A l’heure où l’érosion des sols menace nos sociétés en impactant la biodiversité, le stockage du dioxyde de carbone et les capacités de production alimentaire, il est fondamental d’étudier et de quantifier ses causes. © Julia

Parution du rapport annuel 2024 de l’IPGP

Le rapport annuel de l'IPGP, à la fois en français et en anglais, a l'ambition de faire partager au plus grand nombre notre enthousiasme pour toutes les recherches que nous menons. Il présente un instantané des activités de l'institut de l'année écoulée, avec un certain nombre de résultats scientifiques emblématiques dans les quatre grandes thématiques de l'IPGP : Intérieurs de la Terre et des planètes, Risques naturels, Système Terre et Origines.

Rapport annuel 2024

Date de publication : 02/07/2025

Grand Public, Recherche, Vie de l’Institut

Poste de directeur/directrice de l’institut de physique du globe de Paris

Le poste de directeur de l'Institut de physique du globe de Paris sera vacant à compter du 24 mars 2026.

L’IPGP se lance sur Twitch !

Dans le prolongement du MOOC Notre Planète encore ouvert aux inscriptions, l’Institut de Physique du Globe de Paris lance sa chaîne Twitch officielle pour rendre la science plus accessible, plus vivante… et plus interactive

Trois projets ERC advanced grant à l’IPGP : de nouvelles avancées en cosmochimie et sciences planétaires

L’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) vient d’obtenir trois financements du Conseil européen de la recherche (ERC), pour des projets advanced grant portés par Philippe Lognonné, Razvan Caracas et Marc Chaussidon. Ces projets visent à progresser dans les études de l’intérieur de la Lune, de l’atmosphère primitive de la Terre, et des premiers solides formés dans le système solaire. L’obtention de ces financements prestigieux témoigne de la qualité et de l'innovation des recherches menées par nos équipes.